Berlin-Tipps für Entdecker

10. Dezember 2019

Bifurkation Melle: Hier werden aus einem Fluss zwei

1. April 2020Walle! walle Manche Strecke, Daß, zum Zwecke, Wasser fließe, Und mit reichem vollem Schwalle, Zu dem Bade sich ergieße.

Tschernobyl im Spätherbst 2019

Das Dosimeter piepst. Hartnäckig. Seit wir an unserem ersten Stop am Ortseingang von Tschernobyl aus dem Transporter gestiegen sind, hat es keine Ruhe mehr gegeben. Und auch wenn uns die Organisatoren der Fahrt zum still gelegten Reaktor tausendmal versichert haben, dass ein Tag in der Zone nicht schädlicher ist als ein paar Stunden im Flugzeug, zerrt das Piepsen an den Nerven.

Entsprechend beunruhigt ist der junge Mann aus Shanghai, dessen Dosimeter für das Geräusch verantwortlich ist. Während Guide Evgeni das Gerät mit einem routinierten Handgriff zum Schweigen bringt, fragt der Chinese vorsichtshalber noch einmal nach: „It's really not dangerous?“ Das entschiedene „No!“ des Ukrainers scheint ihn nicht zu überzeugen. Der Besucher aus Fernost zieht verstohlen ein zitronengelbes Halstuch aus der Tasche und verwendet es als Mundschutz.

Was er mit einem Stückchen Baumwolle wohl aufzuhalten glaubt?

Am Ortseingang von Tschernobyl beginnt das Dosimeter zu piepsen.

Guide Evgeni gibt Entwarnung: „Not dangerous.“

Trügerische Idylle in der Todeszone

Radioaktive Strahlung – ein ebenso unsichtbarer wie tückischer Gegner. Wenn das Piepsen nicht wäre, wäre kaum zu glauben, was an dieser Stelle vor gut 30 Jahren passiert ist.

Um uns herum verschleudert der ukrainische Herbst seine Pracht: Die Blätter der Bäume schimmern goldgelb, die Sonne schickt noch einmal wärmende Strahlen auf die Erde, am Wegesrand sprießen die Pilze. Es ist wunderschön an diesem Oktobertag in der Oblast Kiew, eine Szenerie wie aus einem Hebbel-Gedicht.

Ähnlich schön – obwohl eine andere Jahreszeit – soll es am Vorabend der Katastrophe gewesen sein, die sich in der Nacht auf den 26. April 1986 ereignete. Der Frühling war im Anmarsch, die Menschen freuten sich auf den nahenden Maifeiertag.

Der Blick über die Sperrzone von Tschernobyl: Zum rechten Bildrand hin ist der Reaktor zu sehen, seit Juli 2019 ummantelt von einer neuen Schutzhülle aus Stahl.

Von der Versuchsreihe zum Super-GAU

Doch dann begann eine riskante Versuchsreihe im Kraftwerk Tschernobyl, und ein verhängnisvolles Zusammentreffen von menschlichen Fehlentscheidungen und technischen Unzulänglichkeiten löste innerhalb weniger Stunden den Super-GAU aus, den bislang größten Atomunfall in der Menschheitsgeschichte.

Eine Tragödie, die von der Stunde Null an das Leben unzähliger Menschen zerstörte und noch immer Leben fordert. Die ein Langzeit-Problem ist, an dem Wissenschaftler sich nach wie vor die Zähne ausbeißen. Denn während das besonders gefährliche Jod-131 inzwischen verfallen ist, werden das ausgetretene Cäsium, Plutonium, Strontium und Uran mit ihren ungleich längeren Halbwertzeiten noch in Jahrhunderten die Dosimeter in der Zone zum Piepsen bringen.

- Von Kiew aus bieten zahlreiche Veranstalter Touren nach Tschernobyl an und kümmern sich um die Akkreditierung.

- An der Grenze zur Zone ein seltsames Bild: Neben der Gedenkstätte drängeln sich Touristen am Souvenirstand.

- In der Zone stoßen die Besucher schnell auf die ersten Ruinen. Die Evakuierung lief in wenigen Stunden ab.

- Ein Herbsttag wie aus einem Hebbel-Gedicht – aber das Dorf auf dem Schild gibt es nicht mehr.

Als die Kräfte von Tschernobyl entfesselt wurden

Wie aufs Stichwort legt der nächste Messapparat los. „Who is it?“, fragt Evgeni und führt bei dem „Schuldigen“ die schon gewohnten Handgriffe durch. Der chinesische Besucher blickt unbehaglich hinter seinem Mundschutz hervor. Er weiß natürlich Bescheid über die grundlegenden Daten der Atomkatastrophe und wie hilflos die Verantwortlichen damals dem Undenkbaren gegenüberstanden.

Als nachts um 1.23 Uhr der rund 15 Kilometer entfernte Reaktor des Blocks 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl explodierte, wusste in den ersten Stunden niemand so genau, was dort eigentlich passiert war und welche Gefahr von den rauchenden Trümmern ausging. Arbeiter schauten in Laborkitteln nach dem Rechten, die Feuerwehr rückte in normaler Brandschutzkleidung aus, um ein Höllenfeuer zu löschen, das mit nichts vergleichbar war, was die Männer je gesehen hatten. Sie alle bemühten sich redlich, Ursachen zu finden, die Flammen einzudämmen, den Schaden zu begrenzen, während sie quasi badeten in den radioaktiven Partikeln, die in die Atmosphäre aufstiegen und mit den Wolken Richtung Europa weiterwanderten, wo sie zwei Tage später Angst und Schrecken verbreiten sollten.

Kein Dosimeter war ausgelegt für diese enorme Menge an frei gesetztem radioaktiven Material.

Die messbare Gefahr

Unser Messapparat kommt mit den aktuellen Werten gut zurecht.

0,20 zeigt das Gerät an. Aber was bedeutet das? Um das zu verstehen, ist ein wenig Zahlen-Jonglage notwendig: Der Feind heißt „Sievert“. Das ist die Einheit, die die biologische Wirkung einer Strahlendosis auf Menschen, Tiere und Pflanzen angibt. 1 Sievert entspricht 1000 Millisievert. Ab einer Dosis von 500 Millisievert wird es laut Bundesamt für Strahlenschutz gefährlich für den menschlichen Körper, bei Werten über 8000 Millisievert bestehen ohne eine sofortige medizinische Behandlung kaum Überlebenschancen.

Zum Vergleich: Die ersten Helfer am Unglücksort waren bei den Löscharbeiten zeitweilig einer bis zu doppelt so hohen Dosis ausgesetzt. 28 von ihnen starben innerhalb kurzer Zeit nach dem Unfall – unter kaum vorstellbaren Qualen.

In der 30-Kilometer-Zone rund um Tschernobyl differieren die Strahlenwerte sehr stark. In Sichtweite zum Reaktor steigen sie an.

An bestimmten Hotspots können sie allerdings noch einmal um ein Vielfaches höher sein. Schilder warnen die Besucher.

Für die eigene Sicherheit erhält jeder Besucher am Eingang zur Sperrzone von Tschernobyl ein Strahlenmessgerät, das am Abend ausgelesen wird.

Wie gefährlich ist Tschernobyl (noch)? Dieses Graffiti bringt die Frage auf den Punkt - konkrete Zahlen helfen bei der Antwort.

Tschernobyl hat viel Leid über die Menschen gebracht

Entsprechend misstrauisch beäugt der Besucher aus Shanghai das Display seines Dosimeters.

Wie wir alle hat auch er die HBO-Serie „Chernobyl“ gesehen und die drastisch dargestellten Folgen der Verstrahlung noch vor Augen. Also will er es genau wissen: „0,2 what?“, fragt der Chinese. „Alles gut“, weiß Evgeni, „wir reden hier von Mikrosievert pro Stunde.“ Auch ohne naturwissenschaftliches Detailwissen verstehen wir: Die Belastung ist überschaubar. Wo der Einheitenvorsatz „Milli“ ein Tausendstel bedeutet, geht es bei „Mikro“ nur noch um ein Millionstel.

Ein Mensch in Deutschland ist aufgrund der natürlichen Strahlenbelastung durchschnittlich 2,1 Millisievert im Jahr ausgesetzt, hat das Strahlenschutzamt ermittelt. Wer von Frankfurt nach New York fliegt, „sammelt“ über dem Atlantik je nach Flughöhe rund 50 Mikrosievert ein. Und auch Raucher nehmen mit jeder Zigarette Radionuklide auf.

Hier, in der Zone, ist – drei Jahrzehnte nach dem Unglück – eine Jahres-Dosis von fünf Millisievert realistisch. Viele Alpenbewohner sind aufgrund der natürlichen Gesteinszusammensetzung ihrer bergigen Heimat dauerhaft ähnlichen Belastungen ausgesetzt, ohne dass jemand auch nur annähernd auf die Idee kommen würde, Wanderwege, Skigebiete und Bergdörfer zu evakuieren.

Keine akute Gefahr.

Nicht mehr. Das ist die eine Seite der Medaille.

Aber das, was wir hier in der „Zone der Entfremdung“ erleben, erzählt eine andere Geschichte.

Während wir uns dem Ortskern von Tschernobyl nähern, blitzen zwischen dem goldgelben Laub entlang der Straße immer wieder Ruinen hervor. In früheren Jahren waren sie eine Fundgrube für Plünderer. Denn als die Menschen nach eineinhalb Tagen endlich evakuiert wurden, agierten die Verantwortlichen mit aller Härte, um ihr langes Zögern wieder wett zu machen. Sie zogen mit dem Zirkel rigoros einen 30-Kilometer-Radius um das Katastrophengebiet – zum Teil mitten durch bestehende Dörfer – und erklärten das Gebiet zur Sperrzone.

Was mag diese zurückgelassene Zeitung erzählen? Als der Reaktor von Tschernobyl explodierte, war die Informationspolitik zunächst mehr als spärlich.

Wer innerhalb des Zirkels wohnte, musste weg. Nur wenige Stunden hatten die Bewohner Zeit, das Nötigste zusammenzupacken und in die bereitstehenden Busse zu steigen. Dass sie nie wieder in ihre Wohnstätten zurückkehren würden, ahnte kaum jemand, die Informationspolitik war spärlich. Zurück blieben Wohnungen voller Hausrat, Kinderzimmer voller Spielzeug, Schränke voller Kleidung, Ställe voller Vieh ...

- In der Stadt Tschernobyl setzen sich viele Skulpturen wie dieser Todesengel mit dem GAU auseinander.

- Alles, was brauchbar war, haben Plünderer inzwischen zu Geld gemacht.

- Übrig gebliebener Hausrat erinnert daran, wie überstürzt die Menschen aufbrechen mussten.

- Die Idylle trügt: Vor dem Fenster das blühende Leben – aber auch die Gefahr.

- In der „Zone der Entfremdung“ wird so schnell niemand mehr Schlittschuh laufen …

- Zu aufwändig, die kontaminierten Fahrzeuge zu reinigen: Sie blieben in der Zone.

Auf diese Art verloren in einem ersten Schritt 130.000 Menschen im Umkreis von Tschernobyl ihre Heimat.

Schnell stellte sich heraus, dass die 30-Kilometer-Zone aus wissenschaftlicher Sicht wenig Sinn macht, denn während der Akutphase des radioaktiven Fallouts folgten Windrichtung und Niederschlägen ganz eigenen Gesetzen. Auch außerhalb des Radius waren viele Gebiete hoch verstrahlt. Weitere 300.000 Menschen folgten – manche freiwillig aus Angst vor der unsichtbaren Gefahr, andere wurden zwangsevakuiert.

Nach den Bewohnern kamen die so genannten „Liquidatoren“: Mehr als eine halbe Million Soldaten, zumeist junge Männer, wurden rekrutiert, um das Katastrophengebiet zu „säubern“. Sie wuschen Straßen und Gebäude, trugen verseuchte Erdschichten ab und eliminierten das Vieh in den Ställen und herumstreunende Tiere. Wo der radioaktive Fallout besonders stark war, machten Bulldozer ganze Dörfer und Waldstücke dem Erdboden gleich und versenkten das hochtoxische Material tief in Betongräbern, wo es noch lange vor sich hinstrahlen wird.

98 Ortschaften raffte die Katastrophe dahin. Daran erinnert die „Allee der Schilder“ in Tschernobyl.

Auf der einen Seite sind die Ortsnamen Schwarz auf Weiß vermerkt – auf der Rückseite Weiß auf Schwarz mit einem roten Strich hindurch. Ausgelöscht …

Während wir betroffen auf diese plakative Aneinanderreihung schauen, bleiben die Dosimeter ausnahmsweise mal ruhig. „Die Stadt Tschernobyl ist heute wieder bewohnt“, schildert Evgeni. Denn das Kraftwerk benötigt – trotz Stilllegung – Personal für den Rückbau. Jeweils zwei Wochen lang gehen die Arbeiter in der Sperrzone ihrer Beschäftigung nach, dann werden sie ausgewechselt. Eine regelmäßig verkehrende Buslinie fährt sie zu ihrer Schicht zum Reaktor. Ein Hauch von Normalität umgibt diesen Teil Tschernobyls, in dem es Supermärkte, Geldautomaten und sogar einen kleinen Wildpark gibt.

Im Umkreis des Reaktors von Tschernobyl wurden 98 Dörfer ausgelöscht. Eine Schilderallee erinnert daran.

Auf der Rückseite der Ortsschilder sind die Namen durchgestrichen. Eine halbe Million Menschen musste weichen.

Das einst blühende Pripyat hingegen ist eine Geisterstadt geworden.

Unser Transporter hat sich inzwischen den Weg gebahnt über Straßen, die in großen Teilen zugewuchert sind. Wieder tauchen Ruinen zwischen den Bäumen auf, größere diesmal. Wir erkennen: Hier war einmal eine richtig große Ansiedlung – Pripyat, das 1986 fast 50.000 Einwohner zählte. Die „Stadt der Rosen“, so genannt wegen der zahlreichen Rosen-Anpflanzungen entlang der Wege, hatte der Sowjet-Staat extra erbauen lassen für die Mitarbeiter des Kernkraftwerks.

Pripyat war eine Modellstadt, auf die die sowjetische Führung gern stolz verwies. Wer hier wohnte, konnte sich glücklich schätzen. Es gab alles, was das Herz begehrt: Neben (vermeintlich) sicheren Arbeitsplätzen lockte eine Kaufhalle, in der es Lebensmittel und Waren zu kaufen gab, die man sonst nur in Moskau fand. Im Kulturzentrum liefen zu den Discoabenden unter dem Siegel der Verschwiegenheit sogar die „Rolling Stones“, ein beliebter Treffpunkt war das Café am Flussufer, wo regelmäßig die Ausflugsdampfer an- und ablegten. Im Hotel im Stadtkern quartierten die Führenden mit Vorliebe ausländische Gäste ein, um ihnen zu zeigen, wie gut die Sowjetunion aufgestellt ist.

Verwilderte Schönheit: Pripyat wurde einst „Stadt der Rosen“ genannt.

Heute treffen die Besucher auf die Ruinen einer Geisterstadt.

Der Eingang zum ehemaligen Gefängnis liegt in Trümmern.

Am Vorabend der Katastrophe

Am Abend des 26. April 1986 bereitete sich Pripyat auf den Maifeiertag vor.

Riesenrad, Karussell und Autoscooter waren auf dem Festplatz zwischen Fluss und neuem Stadion bereits aufgebaut. Eine gespannte Erwartung lag in der Luft. Doch dann gab es mitten in der Nacht plötzlich einen lauten Knall, das Kraftwerk stand – in Sichtweite der Stadt – in Flammen.

Was war passiert?

Das sollte lange niemand erfahren. Die Feuerwehr rückte aus, mehr mussten die Anwohner erst einmal nicht wissen. Als die Unsicherheit am nächsten Tag stieg, entschieden die Verantwortlichen, die Fahrgeschäfte der Mai-Kirmes spontan zu öffnen. Zur Zerstreuung. Während in unmittelbarer Nähe der Super-GAU noch in vollem Gange war, drehten Riesenrad und Kinderkarussell ein paar zaghafte Runden, und Jugendliche vergnügten sich im Autoscooter. Noch einmal konnten die Anwohner einen letzten Blick von oben auf ihr Pripyat werfen, in dem die ersten Rosen schon Knospen trieben.

Dann das plötzliche Aus: Evakuierung statt Amüsement.

Das für den Maifeiertag errichtete Riesenrad auf dem Festplatz von Pripyat drehte sich nur wenige Male.

Dann bereitete der Super-GAU der Kirmes ein Ende, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte.

Das Kinderkarussell lässt sich nach 30 Jahren immer noch in Schwung versetzen. Aber auf eine Fahrt hat hier keiner Lust mehr.

Die Schiffsschaukel ist längst gekentert. In ihrem Bett aus Laub und Moder ist sie ein begehrtes Fotomotiv für die Besucher der Geisterstadt.

Ihr Dach hat die Autoscooter-Halle im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verloren. Einsam stehen die Wagen auf der ehemaligen Bahn.

Die traurigste Kirmes der Welt

Das unvermeidliche Piepsen reißt uns aus unseren Gedanken. Dosimeter-Alarm! Aber inzwischen nehmen wir den erstaunlich gelassen hin. Wir haben uns schnell daran gewöhnt.

Vor uns steht sie, die Ruine des Riesenrads. Der Zahn der Zeit hat genagt an dem Fahrgeschäft, einige Teile sind herausgebrochen, die Stützpfeiler übersät von Rostflecken. Doch noch immer leuchten die Gondeln trotzig in einem fröhlichen Gelb.

Obwohl die Natur auch hier große Teile des Terrains zurückerobert hat, liegt ein diffuses Kirmes-Gefühl in der Luft. Evgeni setzt mit einem beherzten Griff das Kinderkarussell in Gang. Quietschend setzt es sich in Bewegung. Es ist ein gespenstischer Anblick mit seinen Sitzen aus verwittertem Holz und rostigem Metall. Beim Autoscooter bewegt sich nichts mehr. Die Fahrzeuge stehen so, wie sie vor 34 Jahren verlassen worden sind, an ihrem Platz. Daneben liegt die Schiffsschaukel, gekentert auf einem Bett aus Laub und Moder.

Es ist ein Bummel über die traurigste Kirmes der Welt …

Was einst ein fröhlicher Rummelplatz sein sollte, ist heute die wohl traurigste Geister-Kirmes der Welt.

Die Ruinen von Tschernobyl

Durch herausgebrochene Türen und Fenster wagen wir den Blick in einige Gebäude: ein auseinander fallendes Klaviers, alte Zeitungen, in der Ecke ein kaputter Herd … Das, was noch verwertbar war, ist längst gestohlen, Strahlengefahr hin oder her. Was die Ruinen dieser Geisterstadt wohl alles erlebt haben in den letzten Jahrzehnten? Der Chinese zeigt auf Einschusslöcher in den Glasbausteinen eines Treppenhauses. „Oh wow!“, nuschelt er hinter seinem Mundschutz.

- Es ist lange her, dass auf diesem Klavier, Beethoven-Sonaten oder Chopin-Nocturnes erklangen.

- Das Stadion war gerade erst neu errichtet worden. Es sollte nie ein Spiel hier stattfinden.

- Das ehemalige Hotel in Pripyat wurde während der Akut-Phase zum Zentrum des Krisenstabs.

- Einst ein Ort der unbeschwerten Fröhlichkeit: das Café. Im Geiste hören wir Gelächter.

Die Angst reist mit nach Tschernobyl

Obwohl dem Besucher aus Shanghai die Zone alles andere als geheuer ist, geht er neugierig auf Erkundungstour. Wir fragen ihn, wie er auf die Idee gekommen ist, Tschernobyl zu besuchen. „I'm in Kiew with old classmates“, erzählt er bereitwillig. Die Geschichte des Atomunfalls fasziniere auch die Menschen in China. „It was so extreme“, versucht der Gast aus Shanghai zu erklären. Sein Freund ist ebenfalls mitgekommen, zwei andere – ein Pärchen – sind lieber im Hotel in Kiew geblieben. „They plan to get a baby, they thought this might be too dangerous“, sagt der Chinese. Und er selbst? „Mmmmhhh“, macht er einen unbestimmten Laut, untermalt von abwägenden Handbewegungen. „I'm too curious“, sagt er und lächelt entschuldigend.

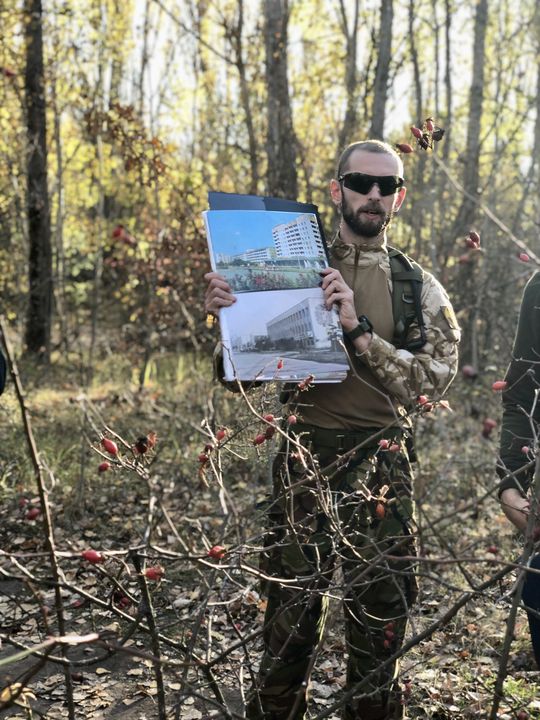

- Guide Evgeni zeigt Bilder aus dem früheren Pripyat: Hier der Uferbereich mit Café.

- Einst war das Zentrum der 50.000-Einwohner-Stadt belebt. Blickfang: die Rosen.

- Kaufhaus und Stadion waren nagelneu – für die Kraftwerk-Mitarbeiter nur das Beste.

- Die ehemals prächtigen Rosen sind inzwischen verwildert, die Natur hat die Stadt zurückerobert.

- Auf dem unteren Bild sieht man die Aufbauarbeiten für die Kirmes, kurz vor der Katastrophe.

- Die Rosen sind noch immer allgegenwärtig. Der Natur hat die Katastrophe weniger anhaben können als den Menschen.

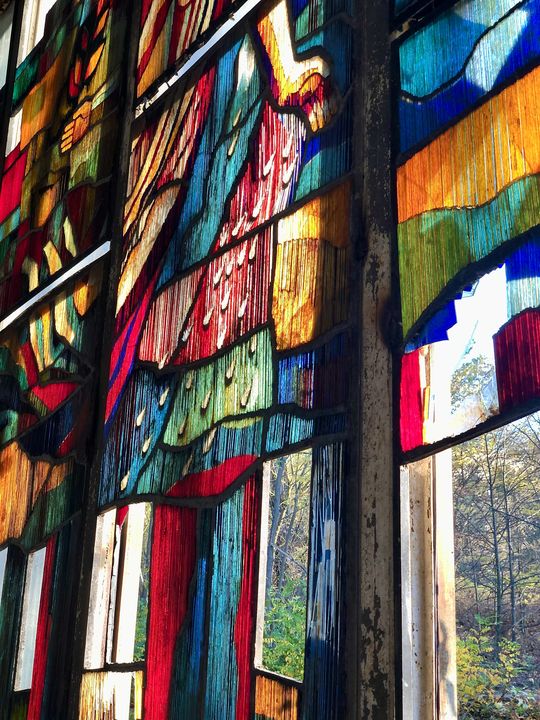

- Die Scheiben des einst florierenden Cafés am Ufer des Prypjat haben nichts von ihrer Farbenkraft verloren.

- Die Ruinen Pripyat gehen eine berührende Symbiose ein mit der üppig wuchernden Vegetation um sie herum.

- Die Szene wirkt friedlich – aber Vorsicht! Wegen möglicher radioaktiver Partikel ist ein Foto im Scooter nicht ratsam.

- Die Glasbausteine in einem Treppenhaus weisen Einschusslöcher auf. Was hier wohl passiert sein mag?

Das Bild zeigt, woher der „Red Forest“ seinen Namen hat: Innerhalb weniger Tage verfärbten sich die Blätter in dem Waldstück, das direkt von dem radioaktiven Fallout betroffen war, flammend rot, und die Bäume starben ab.

Am Unglücksreaktor von Tschernobyl

Als wir uns dem Kraftwerk nähern, bekommen wir einen Eindruck davon, wie mächtig die Strahlung immer noch ist: Schlagartig steigen die Werte auf unseren Messgeräten in die Höhe.

Besonders stark sind sie im „Roten Wald“. Eine radioaktive „Fahne“ hatte nach dem Unglück 1986 dafür gesorgt, dass sich hier die Blätter der Bäume innerhalb weniger Tage rot verfärbten und das Waldstück abstarb.

Heute hat die Natur sich ihr Reich zurückerobert. Die 30-Kilometer-Sperrzone rund um das havarierte Atomkraftwerk gilt inzwischen als wildeste Zone Europas. Wolfsrudel haben sich angesiedelt, Wildschweine, Bären.

In einem Versuch sind hier außerdem die vom Aussterben bedrohten Przewalski-Pferde ausgesetzt worden – und vermehren sich stetig. Ob die Pferde unter der in einzelnen Waldstücken noch immer übermäßig hohen Strahlung leiden, wollen wir von Evgeni wissen. „Das größere Problem sind eher ihre Fressfeinde“, hat der Guide in Gesprächen mit Biologen erfahren. Die Wissenschaftler seien begeistert von dem einzigartigen Forschungsgebiet: „Die Artenvielfalt soll wieder auf dem Stand des 17. Jahrhunderts sein.“

Das ist sicher ein interessantes Thema für die Wissenschaft - für uns mit unseren piepsenden Dosimetern ist es in diesem Moment nur ein schwacher Trost.

Eine 1,5-Milliarden-Hülle für 100 Jahre

Wir sind inzwischen nahe am Kraftwerk Tschernobyl. Die neue Schutzhülle, die im Juli 2019 eingeweiht wurde und die Strahlung für die nächsten 100 Jahre in Zaum halten soll, gleißt in der Sonne. Mit 108 Metern ist sie höher als die Freiheitsstatue. Sie schließt den kompletten alten Sarkophag ein, den die Arbeiter nach dem Unglück in einem guten halben Jahr zusammengezimmert hatten. Kostenpunkt: 1,5 Milliarden Euro, finanziert aus internationalen Mitteln.

Die Stahlhülle soll nicht nur die radioaktive Strahlung abschirmen, sondern es auch ermöglichen, die rund 200 Tonnen an radioaktivem Material, das noch immer um den geschmolzenen Reaktor lagert, per Robotertechnik Stück für Stück abzubauen. Die Bauarbeiten waren aufwändig. Um die Monteure keiner zu hohen Strahlung auszusetzen, wurde die Hülle in einiger Entfernung zum Block 4 zusammengebaut. Erst nach Fertigstellung wurde sie auf Schienen im Zeitlupentempo über den alten maroden Sarkophag geschoben. Präzisionsarbeit auf den Millimeter! Mehr als 100 Jahre wird aber auch dieser Geniestreich der Ingenieurskunst der Strahlung nicht standhalten können, das steht bereits fest.

Seit Juli 2019 ist die Schutzhülle an Ort und Stelle. Zusammengebaut wurde sie ein Stück entfernt vom Reaktor - als Schutz vor der Strahlung. Erst nach der Fertigstellung wurde sie auf Schienen über den alten Sarkophag geschoben.

Was zieht Menschen nach Tschernobyl?

Warum kommen Menschen nach Tschernobyl?

Auf dem Kraftwerk-Parkplatz von Tschernobyl geht es erstaunlich lebendig zu.

Neben den Arbeitern rücken jeden Tag die Touristen an. Schon 2018 sollen es rund 70.000 gewesen sein. Seit der Erstausstrahlung der gefeierten Fernsehserie „Chernobyl“ im Mai und Juni 2019 ist die Zahl noch einmal in die Höhe geschnellt. „Je nach Jahreszeit und Wetter sind es rund 1000 Besucher am Tag“, gibt Evgeni Auskunft.

Was bringt die Leute hierher, an diesen Ort des „Dark Tourism“? Einige kehren zurück an den Ort, den sie einst verlassen mussten. Sie legen Blumen an einer Gedenkstätte am Rand der Zone nieder und wagen vielleicht noch einen Blick auf ihre alte Heimat. Manche haben ein wissenschaftliches Interesse. Viele kommen, weil sie die Geschichte von Tschernobyl in irgendeiner Art und Weise berührt hat. Es gibt aber auch die waschechten Katastrophen-Touristen, die sich mit Gasmasken vor Warnschildern ablichten lassen, vor dem Kraftwerk grinsend das Victory-Zeichen in die Kamera machen oder sogar in die Gondeln des Riesenrads von Pripyat klettern für einen coolen Instagram-Post.

So manchen davon hat Evgeni anschließend allerdings am Ende der Tour nach Tschernobyl auch schon ganz kleinlaut erlebt.

Denn dann kommen die Kontrollen. „Auf den Wegen, die wir euch zeigen, ist es sicher, da ist alles dekontaminiert“, erklärt der Guide. „Aber schon ein paar Meter abseits davon kann es ganz anders aussehen. Wer radioaktive Partikel einatmet, riskiert seine Gesundheit. Und auch, wer sie nur an der Kleidung hat, muss mit Unannehmlichkeiten rechnen. Evgeni kann sich an einen Polen erinnern, der seinen Reisepass mitten auf einem radioaktiven Hotspot auf den Boden legte, um besser fotografieren zu können. „Der Pass musste nachher in der Zone bleiben“, kann der Ukrainer seine Schadenfreude nicht ganz verbergen. „Die Regel gilt ausnahmslos für jeden belasteten Gegenstand, ob Schuh, Handy oder eben Pass.“

Am Eingang zur Sperrzone von Tschernobyl ist eine Gedenkstätte, an der die Menschen Blumen für die Opfer der Katastrophe niederlegen.

Der waschechte Katastrophen-Tourist steuert allerdings direkt den Souvenirstand für passende Foto-Accessoires an.

Tschernobyl als Geschäftsmodell? Auch vor handfesten Geschmacklosigkeiten haben die findigen Ukrainer keine Scheu mehr.

Das Essen mag nicht recht schmecken in Tschernobyl

Zum Glück piept bei uns nichts, als wir durch den Mess-Rahmen gehen, um in der Kantine des Kraftwerks unser Mittagessen einzunehmen. Wir sind „clean“. Trotzdem ist es ein merkwürdiges Gefühl, hier – an einem der „giftigsten“ Orte der Welt – zu essen. Auch wenn alle Werte im Rahmen liegen, mehr als ein paar Kekse und einen Schluck aus meiner mitgebrachten Wasserflasche bekomme ich nicht hinunter. Dem Chinesen am Nebentisch geht es ähnlich. Nach drei Bissen zieht er sich wieder sein zitronengelbes Halstuch über den Mund.

Ich kann ihn verstehen: Zu präsent sind die Zahlen, die ich vorher recherchiert habe. Bis heute ist nicht genau zu sagen, wie viele Todesfälle und Krebserkrankungen auf das direkte Konto der Atomkatastrophe gehen. Während die staatlichen Stellen die Opferzahlen nach wie vor klein halten und von wenigen Tausenden reden, schätzt Strahlenbiologe Edmund Lengfelder, Leiter des Otto-Hug-Strahleninstituts in München, dass allein von den 600.000 bis 800.000 Liquidatoren, die die Welt unter zum Teil primitivsten Schutzmaßnahmen vor einem noch viel größeren Unheil bewahrt haben, bisher 50.000 an den Folgen der Strahlung gestorben sind. Alexej Jablokow von der russischen Akademie der Wissenschaften führt sogar die kaum fassbare Zahl von insgesamt 1,6 Millionen Toten weltweit ins Feld.

Und solange die Dosimeter piepsen, wird es weitere Fälle geben.

Gut versteckt im Wald befand sich bei Tschernobyl einst eine der mächtigsten Waffen der Sowjets: das Duga-Radar.

Ihren Strom bezog die gewaltige Horch-Station aus dem nahe gelegenen Kraftwerk Tschernobyl.

Doch auch von diesem gewaltigen Projekt blieben am Ende nur Ruinen übrig.

Die vom Kraftwerk gespeiste Horch-Station

Unser letzter Stop führt uns zu dem Ort, der unmittelbar mit der Existenz des Kernkraftwerks Tschernobyl zusammenhängt.

Es ist die Duga-Radarstation. Das Raketenspähsystem war einst eine der mächtigsten Waffen der Sowjetunion. Das Herzstück der russischen Atomkriegspolitik bestand aus 60 Stahlkolossen, die größten davon 150 Meter hoch.

Hätten die Amerikaner jemals eine Atomrakete auf den Weg geschickt – Duga hätte sie so früh registriert, dass ausreichend Zeit für einen atomaren Gegenschlag gewesen wäre. Ihren Strom bezog die Horch-Station aus dem Reaktor. Tatsächlich gab es Pläne, beides – Reaktor wie Radar – noch weiter auszubauen. Doch die Explosion im April 1986 machte alle Pläne zunichte und war damit zugleich der Anfang vom Ende des Kalten Krieges.

Ich stehe staunend vor den turmhohen Antennen.

Auch hier entfaltet der Herbst wieder seine volle Pracht, die Herbstsonne taucht den Wald in Gold, dazwischen glitzern die unzähligen Kilometer Drähten, die zwischen den Masten gespannt sind, wie silberne Spinnenfäden. Es ist fast unwirklich schön, trotz oder gerade wegen der unwirklichen Kulisse.

Als ich mich ein paar Schritte zurückbewege, um eine bessere Fotoperspektive zu finden, komme ich kurz einem der radioaktiven Hotspots nahe. Fast zeitgleich verweigert meine Handykamera den Dienst, das Display-Bild löst sich in ein unbestimmtes Raster auf, während das Dosimeter wieder zu piepsen beginnt. Es ist eine unheimliche Situation, die mir signalisiert, dass ich jetzt genug Zeit hier verbracht habe.

Der Chinese blickt zu mir hinüber, verzieht das Gesicht und deutet Richtung Transporter. Ich folge nur zu gern.

Mit der Explosion von Tschernobyl wurde zugleich das Ende des Kalten Krieges eingeläutet.

Die 60 Stahlkolosse des Duda-Radars sind bis zu 150 Meter hoch.

Von der mächtigsten Waffe der Sowjets ist nicht mehr viel übrig.

Das Duga-Radar hatte den Funkverkehr bis hin nach Amerika auf dem Schirm.

Am Ausgang geht es noch einmal durch einen Messrahmen.

Wieder ist alles in Ordnung. Auch die Daten des Strahlenmessers, den ich den ganzen Tag um den Hals getragen haben, sind unbedenklich: Ungefähr zwei Stunden im Flugzeug würden die gleiche Belastung mit sich bringen.

Es war am Ende nicht die Angst vor der Strahlung, die mir in Tschernobyl so zugesetzt hat – sondern die unfassbare Zahl an Schicksalen und Geschichten rund um die Katastrophe. Die Verfechter der Atomtechnik behaupten, es sei eine saubere und sichere Art der Energieerzeugung. Doch ist diese Technik wirklich zu 100 Prozent beherrschbar? Tschernobyl beweist genau das Gegenteil. Und zeigt: Einmal entfesselt, ist diese Kraft über Jahrhunderte hinweg nicht mehr zu bändigen.

Bei allen Diskussionen um zukünftige Energiegewinnung sollte die Menschheit eines immer im Hinterkopf behalten: die Geschichte vom unbeirrt piepsenden Dosimeter.

Und sie laufen! Nass und nässer Wird's im Saal und auf den Stufen. Welch entsetzliches Gewässer! Herr und Meister! hör mich rufen! – Ach, da kommt der Meister! Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister Werd ich nun nicht los.

- An den besonders stark strahlenden Hotspots sollten sich Besucher nicht allzu lange aufhalten – und schon gar keine Gegenstände ablegen.

- Zahlreiche Fahrzeuge, die während der Evakuierung und der anschließenden Säuberungsaktionen im Einsatz waren, sind in der Zone geblieben.

- Ob kontaminiert oder nicht: Plünderer haben diesen Wagen auf den Straßen Prypjats bis zum letzten verwendbaren Teil ausgeschlachtet.

- Dieses Graffiti erinnert an Hiroshima: Dort zeichneten sich nach der Explosion der Atombombe die Schatten der Opfer an der Hauswand ab.

Entdecker-Info

Wer nach Tschernobyl reisen möchte, hat von Kiew aus eine breite Auswahl an Anbietern zur Verfügung.

Die Grundregel lautet: Rechtzeitig anmelden, dann holen die Touranbieter eine Akkreditierung auf der Grundlage der Reisepass-Daten ein.

Kindern bleibt der Zutritt zur Zone verwehrt.

Weitere Berichte über Tschernobyl und andere Lost Places sowie eine Auseinandersetzung mit dem Thema Dark Tourism allgemein finden Interessierte unter dem nebenstehenden Link:

Entdecker-Gedanken

Warum wir diese Geschichte schreiben

Tschernobyl. Sind die Entdecker unter die Katastrophen-Touristen gegangen? Nein. Wir tun einfach nur das, was wir immer tun: Geschichten erzählen. Wenn die Themen fröhlich und kurzweilig sind, ist das schön. Aber es gibt eben auch andere Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Die Geschichte von Tschernobyl gehört dazu.

Diese Entdeckerstory ist unser Blick auf die Atomkatastrophe, die für mich persönlich am 28. April 1986 begann, als ich im Alter von knapp 13 Jahren während des Heute-Journals erstmals von dem Unfall erfuhr. Mit einem ungemütlichen Gefühl im Bauch verfolgte ich, wie der Heute-Journal-Moderator die Meinung des Kernkraftexperten Karl-Heinz Lindackers zu den aktuellen Meldungen aus Skandinavien und Russland einholte. In Schweden und Finnland – 1500 Kilometer vom Atomkraftwerk Tschernobyl entfernt – waren kurz zuvor fünf- bis sechsfach erhöhte Strahlenwerte gemessen wurde. Ein Novum: Der sowjetische Nachrichtendienst TASS räumte daraufhin ein Unglück ein. Am nächsten Morgen radelte ich unter drohenden Regenwolken hindurch zur Schule …

Über Monate hinweg begleitete mich das Thema – im Unterricht genauso wie im elterlichen Nutzgarten, wo Petersilie und Schnittlauch ins Kraut schossen, weil niemand sich sicher war, ob der Genuss wirklich unbedenklich ist. Zu diesem Zeitpunkt, als mehr und mehr schockierende Einzelheiten der Katastrophe ans Licht kamen, hätte ich nie gedacht, dass ich 33 Jahre später einmal an diesem Ort stehen könnte, der meine weitere Entwicklung bis hin zur Berufswahl nachhaltig geprägt hat.

Der Besuch war fordernd - aber am Ende bin ich froh, diese wichtige Geschichte aus meiner ganz eigenen Perspektive erzählen zu dürfen.

Entdecker-§§§

26 Comments

Hallo Ines-Bianca, das war meine Jugend! Alle sprachen nur über Tschernobyl, vor allem Verbote gab es: Mach dies und das nicht, bleib drinnen. Das hat mir eigentlich alle Illusionen genommen, diesen Ort jemals besuchen zu wollen. Jetzt das! Was für ein Bericht, tolle Bilder, eine Entdeckerstory, die Geschichte und Gegenwart verbindet. Ich muss wohl überdenken, ob ich mir jetzt doch einmal Tschernobyl ansehen soll – vielleicht kann ich dann einen Abschluss mit der Vergangenheit machen? lg Leo

Was für ein bewegender Bericht! Die Fotos bringen das Bedrückende direkt zu mir nach Hause. Aber das hält mich nicht davon ab, dass ich selbst nach Tschernobyl reisen möchte.

Danke für den sehr ausführlichen Einblick ❤️

Und auch herzlichen Dank für die Verlinkung.

Liebe Michelle,

über Dein Lob freue ich mich besonders! Du hast Dich ja selbst schon eingehend mit dem Thema beschäftigt und weißt, wovon Du sprichst. Ich bin mir sicher, dass der Besuch für Dich ebenfalls viel Interessantes bereithalten wird. Nicht zuletzt, weil es in der Sperrzone sehr spektakuläre Graffiti-Kunstwerke gibt, wie zum Beispiel die Schatten an der Hauswand in Prypjat, die an Hiroshima erinnern sollen.

Wenn es soweit ist, bin ich sehr gespannt auf Deinen Bericht!

Ines-Bianca

Lieber Leo,

ja, ich möchte Dir einen Besuch wirklich ans Herz legen! Dieser Ort ist etwas ganz Besonderes – in vielfacher Hinsicht! Bei allem Furchtbaren, was dort geschehen ist, wirst Du auch auf viel Anrührendes stoßen, auf Natur, die sich ihr Terrain zurückerobert, auf Menschen, die nach wie vor versuchen, diese Katastrophe in den Griff zu bekommen. Gemessen daran ist das, was wir als Kinder/Jugendliche fernab des GAUs erlebt haben, ein Witz. Tschernobyl zu besuchen, ist ein heilsamer Blick in den Abgrund. Ich bin gespannt, ob Du den Weg dorthin findest und was Du anschließend zu berichten hast!

Ines-Bianca

Vielen Dank für diese eindrucksvolle Schilderung deines Besuchs, inkl. dem passenden Fotomaterial. Mich hat die Verfilmung letztes Jahr tatsächlich nachhaltig geprägt: ich finde es richtig toll, dass du dich für eine Reise dorthin entscheiden hast und uns daran teilhaben lässt! Weiter so!!

Liebe Jeannie,

vielen Dank auch Dir für Deine positive Kritik.

Ich habe die Serie erst zwei Tage vor der Fahrt nach Tschernobyl gesehen. Eigentlich war mein Ansatz ursprünglich ein sehr politischer: Der Artikel zeigt es ja schon deutlich: Ich stehe dem Thema Atomkraft mehr als skeptisch gegenüber, und ich finde, dass man die Geschichte von Tschernobyl nicht oft genug erzählen kann, wenn es um das Thema Energiegewinnung geht. Ich bin der festen Überzeugung, dass es sich mit Atomkraft verhält wie mit Goethes Zauberlehrling: Diese Kräfte sind schwer in Zaum zu halten, wir sollten gut darüber nachdenken, ob und in welcher Form wir sie einsetzen und ob wir auch wirklich die versierten Hexenmeister sind, die das Schlamassel im Zweifelsfall wieder beheben können. Tschernobyl erzählt etwas anderes …

Es freut mich sehr, dass der Artikel Dir etwas geben konnte – auch wenn es diesmal ein sehr schweres Thema war!

LG!

Ines-Bianca

Welch ein prägendes Jahr. Ich habe es noch genau vor Augen, obwohl ich zu der Zeit gerade mal 7 Jahre alt war. Das tägliche Nachrichten schauen mit Oma. Tschernobyl, Challanger… Das bleibt hängen. Dein informativster und zugleich packendster Artikel. Den muss man erstmal wirken lassen. Sehr gute Arbeit.

Liebe Yasmin,

danke für Dein Lob! Das Thema „sacken lassen“ galt auch für mich – ich habe, ganz entgegen meiner sonstigen Gewohnheit, lange gebraucht, um diese Geschichte zu schreiben bzw. schreiben zu können. Die Tragödie von Tschernobyl rührt mich an wie kaum ein anderes Thema. Warum? Vielleicht, weil meine Mutter noch in der heutigen Ukraine geboren wurde und das Land sich für mich schon immer vertraut angefühlt hat? Oder sind es doch die eigenen Kindheitserinnerungen? Ich weiß es nicht genau. Der Besuch selbst war schon ein Stückchen Verarbeitung meiner eigenen Geschichte, der Blogpost dazu noch einmal das i-Tüpfelchen. Und trotzdem träume ich mitunter immer noch nachts von den Ruinen und laufe mit einem Strahlenmessgerät herum. Aber das Thema musste ich trotzdem angehen – und es freut mich, wenn ich höre, dass Ihr meine Motivation verstanden habt und meine Botschaft angekommen ist!

Hab‘ einen schönen Abend!

Ines-Bianca

Boah, beim Thema Tschernobyl wird mir immer ganz mulmig… Dann denke ich an all die Gefahren durch die Atomenergie und Atomwaffen, die über uns schweben und von denen wir bestimmt teilweise gar nichts ahnen (so wie 1986 in der DDR, wo uns natürlich niemand über die Katastrophe informiert hat).

Ich könnte da echt kotzen, es ist für mich die Essenz der menschlichen Schlechtigkeit: Auf der einen Seite Riesengewinne und staatliche Subventionen für die Atomenergie, nach wie vor ein krasses Bedrohungspotenzial für die ganze Menschheit durch Vollidioten, die ihrem Land mit Atomwaffen einen Vorteil verschaffen wollen und von Abrüstung nichts wissen wollen.

Auf der anderen Seite drohen uns ganz real bald Katastrophen, weil kein Geld da ist für die Erneuerung der Betonhülle in Tschernobyl oder auf dem alten Atomtestgelände auf den Marshall-Inseln. Aktuell die Diskussionen um das Atomkraftwerk in der Slowakei, wo schon beim Bau ständig gruselige Pannen passieren. Natürlich Fukushima, wo tonnenweise verseuchte Erde in Säcken lagert und radioaktives Wasser ins Meer gelassen wird.

Ich verstehe, dass du die Gelegenheit genutzt hast und dir Tschernobyl angeschaut hast. Ich selbst würde das nicht über mich bringen, genauso wenig wie ich die Serie anschauen will. Fiktive Endzeit-Szenarien wie in „Dark“ gerne, aber nicht in echt bitte…

Liebe Grüße

Jenny

Liebe Jenny,

ich stimme Dir in allen Punkten zu! Ich bin der festen Überzeugung, dass der Mensch sich mit Atomkraft zu viel anmaßt. Eine 100-prozentige Sicherheit kann es nicht geben … und was passiert, wenn etwas passiert, sehen wir am Beispiel Tschernobyl. Man kann es angesichts dessen, was wir in der Zone erlebt und was wir inzwischen als Hintergrundwissen angehäuft haben, gar nicht oft genug betonen, dass wir – als Menschheit – hier sogar noch „Glück“ gehabt haben! Es wäre noch ein ganz anderes Ausmaß an Verseuchung, an Tod und Leid und Elend denkbar gewesen, wenn dort nicht so viele Menschen ihr Leben für diese so schrecklich schief gelaufene Sache geopfert hätten. „Einer musste es ja tun“, hat einer der Liquidatoren in einem Interview gesagt …

Ich habe aber daraus den Schluss gezogen, dass wir GERADE an solche Orte fahren und deren Geschichten erzählen müssen.

Da schlägt wahrscheinlich aber auch einfach die Journalistin in mir durch.

Ob solche Beiträge etwas bewegen im großen Getriebe – das ist etwas anderes. Aber jede Stimme zählt – und wo Du die Deinige an anderer Stelle deutlich erhebst, habe ich mir Tschernobyl ausgewählt.

Vielleicht sind wir am Ende dann doch so viele, dass die Menschheit umdenkt?!?

Ganz liebe Grüße!

Ines-Bianca

Liebe Ines,

du fängst mit treffenden Worten bewegend ein, was deine Bilder noch unterstreichen. Wie grotesk, einen solchen Besuch bei goldenem Herbstlicht machen zu dürfen und all‘ die Schwere damit konterkariert zu finden. Deine Bilder sprechen davon, von Vergänglichkeit und Leben und dem Wiederaufstehen: Die Natur füllt den Raum, den der Mensch ihr lässt. Dass das durch so eine Katastrophe ausgelöst wird ist umso bizarrer.

Danke für diese ausführlichen Einblicke, Informationen und zum Nachdenken anregenden Einsichten und Reflexionen deinerseits – wie immer eine ganz besondere Inspiration, deine Texte zu lesen!

Deine Shille

Meine liebe Freundin,

Du hast die zwiespältigen Gefühle gut beschrieben, das wir dort hatten: Wie kann so viel Idylle herrschen an einem Ort, der solche Schrecken erlebt hat? Auf der einen Seite zu sehen, wie viel Leid das über die Menschen gebracht hat – und auf der anderen den Triumph der Natur mitzuerleben … das hat uns ein Wechselbad der Gefühle beschert. Die Zone ist dabei, die Katastrophe auf ihre ganz eigene Art und Weise aufzuarbeiten – es war mir aber sehr wichtig darzustellen, was für ein Kampf das noch immer ist.

Ich freue mich, wenn mir das gelungen ist und danke Dir für Deine tollen Worte!

Ines-Bianca

Moin Ines,

ich war auch im Aug. 2019 in Tschernobyl, eigentlich der Fotografie wegen. Aber als ich dort war, ist mir das ganze Ausmaß der Katastrophe bewusst geworden. Ich steckte damals mitten in meiner Diplomarbeit, und habe deswegen nicht allzuviel mitbekommen. Seit meinem Besuch lässt es mich nicht mehr los, habe unzählige Videos gesehen und Berichte gelesen. Es hat eine technische, politische, biologische und vor allem menschliche Dimension. Das bekommt man nicht so einfach übereinander.

Deine Schilderungen sprechen mir aus dem Herzen, genauso empfinde ich auch. Besser hätte ich es auch nicht formulieren können. Vor allem unsere Treffen mit 2 Resettlerinnen haben mich tief bewegt. In diesem Jahr möchte ich wieder hin, geplant ist Anfang Juni, so Corona mich denn lässt.

Auf Facebook habe ich angefangen, ein paar Bilder in einem Album zu posten, schau doch mal rein. ich arbeite gerade alle Bilder auf.

Viele Grüße von der Insel Wangerooge von Wolfgang

Lieber Wolfgang,

gern schaue ich mir Deine Fotos an!

Dein Kommentar freut mich sehr, weil ich spüre, dass wir bei dem Thema das Gleiche empfinden.

Ich bin so oft gefragt worden, warum ich dorthin gefahren bin … manche wollten mich direkt in die Ecke Katastrophen-Touristin abstellen. Aber es ist, wie Du schreibst: Die vielen Facetten dieser Katastrophe, die Dimensionen, der Schrecken damals, der Prozess in der Zone heute – das alles ist in seiner Gesamtheit so schwer fassbar, nahezu irreal. Hätte jemand diese Geschichte vor 35 Jahren als Drehbuch vorgelegt – jeder Regisseur hätte abgewunken und das Ganze als zu überzogen abgetan.

Aber es ist passiert.

Und es hätte noch so viel mehr passieren können.

Und es kann auch noch so viel mehr passieren auf dieser Welt.

Ich empfinde es fast als meine Pflicht, auch und gerade bei solchen Themen genau hinzuschauen, darüber zu schreiben, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Geschichte nicht über die Jahrzehnte hinweg heimlich still und leise in der Versenkung verschwindet. Die HBO-Serie „Chernobyl“ mag ihre Schwächen haben – aber ich finde, das ist ein großes Verdienst von ihr: diese Geschichte noch einmal aufgerollt zu haben. Und ich haue gern in die gleiche Kerbe, wenn ich auch nur einen Menschen dadurch zum Nachdenken bringe.

Schön, dabei Gleichgesinnte an meiner Seite zu wissen!

Herzliche Grüße!

Ines-Bianca

Liebe Ines-Bianca,

Ich war gerade erst geboren, als das Reaktorunglück in Tschernobyl passierte – aber als jemand, der sich für die Thematik interessiert, habe ich inzwischen einiges dazu gelesen. Ich habe deinen Besuch ja schon auf Instagram verfolgt, aber jetzt alles so zusammen gesetzt zu lesen, ist noch einmal beeindruckender. Ein schrecklicher Ort – aber auch einer, der Geschichte geschrieben hat und deshalb interessant ist. Ich werde ihn aber wohl erst besuchen, wenn der aktuelle Hype abgeebbt ist.

LG

Miriam von Nordkap nach Südkap

Liebe Miriam,

vielen Dank für Deine Worte. Ich sehe das auch so: Ich fände es für mich persönlich zu oberflächlich, immer nur Traumziele unter Palmen zu beschreiben. Welche Geschichte, wenn nicht diese, ist es denn sonst wert, immer wieder in Erinnerung gerufen zu werden?

Die Sache mit dem Hype: So stark habe ich das nicht empfunden. Die Besucherzahl ist immer noch überschaubar. Aber es wird immer mehr, gar nicht unbedingt wegen eines „Hypes“ … auch wenn die Serie „Chernobyl“ einen Schub gebracht hat. Die Menschen nehmen die „Zone“ einfach immer stärker als „spannendes“ (das soll jetzt nicht zynisch gemeint sein) Ziel wahr, und durch die Mundpropaganda und die Berichte über die neue Schutzhülle sickert langsam in den Kopf, dass ein Besuch nicht (mehr) gefährlich ist.

Wenn besuchen, dann also lieber so früh wie möglich, wäre mein Rat – wenn wir denn überhaupt kurzfristig wieder in die Lage kommen werden, unbeschwert reisen zu können…

Dir ganz liebe Grüße!

Ines-Bianca

Liebe Ines-Bianca,

Das muss ziemlich gruselig sein, durch diese Orte zu laufen.

Ich kann mich noch gut daran erinnern, als der Tschernobyl-GAU damals passierte. Die Angst und Unsicherheit waren groß, Informationen gab es nur spärlich. Wie schlimm das erst für die Einwohner dieser Orte gewesen sein muss, ist gar nicht vorstellbar.

Liebe Grüße

Gina

Liebe Gina,

was mich besonders erschreckt hat: Die komplette Dimension – und insbesondere der Fakt, dass alles noch um ein Vielfaches schlimmer hätte kommen können, wenn dort nicht Hunderttausende Menschen bei den Rettungskräften- und Säuberungsarbeiten quasi „geopfert“ worden wären – , war mir bis zum Besuch noch gar nicht einmal bewusst. Mir war das wichtig, das noch einmal aus meiner eigenen Perspektive zu erzählen.

LG!

Ines-Bianca

Liebe Ines-Bianca,

Tschenobyl ist gerade jetzt wieder sehr präsent in meinem Kopf. Die Erinnerung nicht raus zu dürfen, eine unsichtbare Gefahr und völlige Verunsicherung für die Zukunft.

Es ist doch sicher sehr gruselig, durch diesen Ort zu laufen in dem das Geschehen damals stattfand, oder? Gut nur, dass die Sonne schien.

Wir haben es damals geschafft und ich hoffe, dass gelingt uns auch heute wieder. Irgendwie, mit vereinten Kräften.

Liebe Grüße, bleib gesunde. Katja

Liebe Katja,

danke für Dein Feedback!

Das Verrückte ist: Als ich das vor dreieinhalb Wochen veröffentlicht habe, war mir noch gar nicht bewusst, dass wir in kürzester Zeit wieder in seiner mulmigen Situation landen, in der ein unsichtbarer Feind die ganze Welt bedroht und wir alle uns so sehr einschränken müssen.

Ob es gruselig war …. hm, das kann ich gar nicht so sehr bestätigen. Es war sicherlich beklemmend, denn die Ruinen und vor allem der verlassene Jahrmarkt sind traurige Zeugnisse. Dann aber war der Ort wieder von so kraftvoller Natur umgeben, alles glänzte in goldenem Blattwerk, es war geradezu poetisch.

Wenn doch bloß das viele Leid nicht gewesen wäre …

Ich hoffe, dass wir das in 30 Jahren nicht auch von der jetzigen Krise sagen werden …

Bleib‘ gesund!

Ines-Bianca

Hallo Ines-Bianca,

an Tschernobyl und die Katastrophe damals erinnere ich mich noch sehr gut – ich war damals 18, bin also etwas älter als Du, und es hat uns wochenlang beschäftigt. Damals dachte ich nicht, dass wir jemals zu Lebzeiten in die Nähe von Tschernobyl kommen könnten, aber inzwischen kann man ja wirklich solche Touren machen wie Du. Ich hatte auch mal eine Einladung und hatte damals auch lange überlegt, ob ich mir das anschauen möchte (das hat zeitlich nicht geklappt) – wie Du schreibst, irgendwo ist es Katastrophen-Tourismus, aber auch mit Hintergrund und ich finde es gut, dass Du es gewagt hast und darüber schreibst. Leider gibt es heutzutage immer noch einige dieser alten Reaktoren; so eine Katastrophe kann wieder passieren. Der Mensch kann seine Welt selber zerstören… Das Thema Lost Places wird hier besonders sichtbar, ganz extrem, finde ich.

Deinen Beitrag und die Gedanken dazu finde ich faszinierend zu lesen und die Fotos anzuschauen. Das lässt keinen kalt. Danke dafür.

Liebe Grüße

Barbara

Liebe Barbara,

danke für Deine Worte, diese Entdeckerstory ist mir wirklich nicht leicht gefallen, und von Euch zu hören, dass Ihr meinen Ansatz gelungen findet, ist eine tolle Bestätigung!

Tschernobyl besuchen … ja oder nein? … Ab einem bestimmten Punkt habe ich beschlossen, mich einfach nicht in die Ecke „Katastrophentourist“ stellen zu lassen. Mich haben zwei Gründe bewogen: Zum einen, diesen Teil Kindheit aufzuarbeiten, der auch in meiner Vergangenheit so viel Raum eingenommen hat. Zum anderen, weil mich als Journalistin und Storytellerin diese Geschichte nicht kalt lassen kann: Was dort passiert ist … einfach unfassbar. Und an welchem anderen Beispiel – wenn nicht an diesem – lässt sich die Botschaft denn besser zeigen: „Menschen, seid achtsam?!?“

Du hast ja total Recht: Da haben wir uns noch so viele Zeitbomben vor die Tür gebaut, in mancherlei Hinsicht. Bei dem einen schmurgelt ein alter Reaktor vor sich hin, der andere baut fleißig an seiner eigenen Atombombe … ich kann schwer verstehen, wie einem der Irrsinn hinter so viel menschlichem Tun einfach verborgen bleiben kann.

Wollen wir hoffen, dass so schnell nichts passiert – wir haben ja gerade alle Hände voll zu tun mit einer weiteren Gefahr …

Und dass vielleicht doch irgendwann einmal ein Umdenken stattfindet …

Ganz liebe Grüße!

Ines-Bianca

Sehr eindrücklich und spannend erzählt! Ich verbinde mit Tschernobyl noch mit meinen Weg zum Kindergarten. Obwohl der nur 500 Meter von unserem Haus entfernt liegt, hat meine Mama mich eine Zeit lang mit dem Auto hingefahren, damit ich nicht so lange draußen bin. Als Dreijährige habe ich natürlich noch gar nichts begriffen, aber die Angst und Unsicherheiten meiner Eltern gemerkt.

Liebe Anne,

danke für Deinen Kommentar!

Ich hab‘ ja am Ende geschrieben, wie es mir selbst damals ergangen ist.

Dieses diffuse Gefühl von Bedrohlichkeit hat sich auch bei mir tief eingebrannt.

Und jetzt bin ich über Tschernobyl hinaus ins Grübeln geraten: Was wohl UNSERE Kinder in 30 Jahren über die Corona-Zeit erzählen werden?

Hoffentlich hat es wenigstens bald ein Ende mit den Waldbränden, die aktuell in Tschernobyl wüten.

Dir liebe Grüße!

Ines-Bianca

Vielen Dank für diesen aufschlussreichen Artikel. Ich stamme aus der Ukraine, und das Echo dieser Tragödie ist auch heute noch spürbar. Ich wurde vier Jahre nach den Ereignissen geboren und habe den Schrecken selbst nicht miterlebt. Doch allein die Vorstellung, was die Menschen damals durchmachen mussten, erfüllt mich mit Furcht. Dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit, wenn man nur beten kann, dass der Wind nicht in die eigene Richtung weht. Es ist ermutigend zu sehen, dass immer mehr Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich hoffe von Herzen, dass so etwas nie wieder passiert.

Liebe Daria,

vielen Dank für deinen Kommentar!

Tschernobyl war sicherlich meine intensivste und eindrücklichste Reiseerfahrung. Generell spüre ich eine besondere Verbindung mit der Ukraine, weil meine Mutter dort geboren wurde – als „Bessarabiendeutsche“ im Jahr 1939. Ich war auch schon vorher in deinem wunderbaren Heimatland, auf den Spuren meiner Vorfahren. Da ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, wie schrecklich selbst bei uns „im Westen“ die Tage und Wochen nach dem Unglück waren, war es mir ein echtes Herzensanliegen, diesen Ort der Katastrophe zu besuchen. Da wir alle wissen, wie gedankenlos und wenig zukunftsorientiert ein Großteil der Menschheit denkt und handelt, kann man diese Geschichte gar nicht oft genug erzählen, finde ich …

Ich mag mir auch gar nicht vorstellen, welche neuen Wunden der Krieg in der Zone wieder geschlagen hat …

Ich hoffe von Herzen, dass bald wieder friedlichere Zeiten auf die Ukraine zukommen!!!

Dir herzliche Grüße!

Ines-Bianca

Ei